- HOME

- ニュースレター

令和4年分相続税申告書提出状況と調査等の状況

昨年の令和5年12月に、国税庁から「令和4年分 相続税の申告事績の概要」並びに「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」が発表されました。令和4年分における被相続人数(お亡くなりになった方の人数)は1,569,050人であり、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は150,858人でした。全体の約9.6%の方が相続税申告を提出されています。

相続税の実地調査は、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について実施されますが、令和4事務年度において、実地調査件数は8,196件(対前事務年度比129.7%)、追徴税額合計669億円(対前事務年度比119.5%)でした。

実施調査を適切に実施する一方、引き続き簡易な接触(文書・電話・来署依頼による面接等で申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなど)を積極的に取り組むことにより、簡易な接触件数は15,004件(対前事務年度比101.9%)、申告漏れ等の非違件数は3,685件(同101.3%)、追徴税額は87億円(同125.2%)と、簡易な接触の事績を集計し始めた平成28事務年度以降で最高となりました。(「国税庁HP「令和4年分 相続税の申告事績の概要」「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」より抜粋)

相続税の計算は複雑です。ご不安な方は専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。

生命保険を活用した相続税対策のメリット

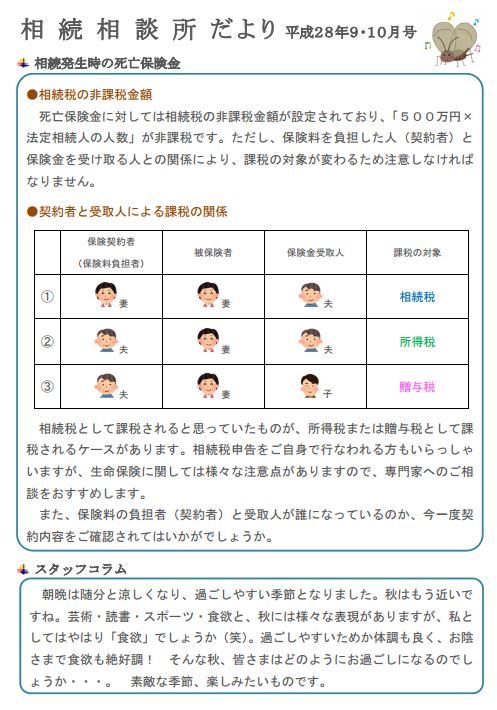

①生命保険の非課税枠

被相続人が死亡した後に受取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、「500万円×相続人の数」の金額は非課税枠の適用があります。②保険の受取人を指定できる

生命保険金は、受取人の固有の財産と考えられ、遺産分割協議の対象になりません。そのため、事前に指定した受取人は、他の相続人と協議せずに保険金を受け取ることができます。被相続人は、財産を渡したい相続人に確実に渡すことができ、遺言書作成と同じ効果があります。③相続税の納税資金対策としても活用

相続財産で不動産が多い場合は、相続税の納税資金に困るときがあります。そのような場合のために、生命保険の非課税枠を活用しながら納税資金を確保することができます。相続した不動産を、納税のために手放すことなく引き継ぐことが可能です。

④代償分割・遺産分割のバランスをとるのに活用

代償分割とは、不動産など分割が難しい財産を相続した相続人が、他の相続人に対し、その代償として現預金などを渡して相続のバランスをとる分割の方法です。このような代償金の支払目的として保険を活用することも可能です。また財産が不動産のみ方(被相続人)が、将来の相続発生時には何ももらえない相続人を保険金受取人にすることで、相続財産のバランスをとることも可能となります。

このように、生命保険を活用することは、相続税の負担軽減にもなり、相続人間のトラブル防止にも役に立ちます。ただし、契約内容や受取人の指定の状況によっては、却ってトラブルになることもあり注意も必要です。

また、昔に加入した生命保険などは、既に指定受取人が亡くなっているといった事もあり、このような場合は相続対策としては意味をなしません。現在加入されている生命保険の契約内容を再確認してみるのもいいかもしれませんね。

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。

令和5年度税制改正において、「空き家の3,000万円特別控除」について改正がありました。この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親が一人暮らししていた自宅及びその敷地等を相続し、売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。改正点

1.現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長する。2.家屋及び敷地等を取得した相続人が3人以上⇒特別控除額が2,000万円に制限

3.売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。

(但し、売買契約日と引渡日が令和6年1月1日をまたぐ場合は要注意)

主な適用要件

① 亡くなられた方が1人で暮らしていた家屋及びその敷地等であること② 昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであること

③ 相続後から売却までずっと空き家であったこと

④ 売却の際に更地にする又は耐震基準を満たすよう補強して売却すること

⑤ 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

適用要件は他にもあるため、気になられる方は専門家までご相談いただくことをおすすめします。

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。

お気軽にご相談ください。

【当事務所からのニュースレターをご紹介いたします】

定期的に皆様のお役に立てるようなニュースをご紹介させていきます。

ぜひともご覧ください!

【2023年3・4月号】相続時精算課税制度の基礎控除の新設

【2023年1・2月号】相続開始前3年以内の贈与加算の改正

【2022年11・12月号】相続登記の義務化

【2020年10・11月号】居住用不動産の贈与はこちら

【2020年9・10月号】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続きはこちら

【2020年7・8月号】2020年施行7月施行:遺言書保管ルールの変更はこちら

【2020年5・6月号】新型コロナウィルス対策に係る給付金等と税金はこちら

【2020年3・4月号】相続税の更生の請求はこちら

【2020年1・2月号】相続税申告書を提出する人はどのくらいいる?はこちら

【2019年11・12月号】自筆証書遺言書の改正

自筆証書遺言書の改正と注意点

平成31年1月13日より民法改正にて自筆証書遺言の要件が緩和されております。

今までは、遺言書の全文を遺言者が自書して押印する必要がありましたので、

高齢者の方などは遺言書を書く負担が大きく、遺言書の作成が進まない要因となっていました。

今までは、遺言書の全文を遺言者が自書して押印する必要がありましたので、

高齢者の方などは遺言書を書く負担が大きく、遺言書の作成が進まない要因となっていました。

改正では、財産目録部分はパソコンで作成、あるいは代筆でも可能となり、

通帳のコピーを添付することも可能となります。

通帳のコピーを添付することも可能となります。

自筆証書遺言書には紛失や改ざんのリスクがありますが、

令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されるため、

それらのデメリットも解消されることが期待できます。

令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されるため、

それらのデメリットも解消されることが期待できます。

法務局での保管制度を利用する場合、

相続が発生したときに必要となる家庭裁判所による検認手続きが不要となり、

その部分でもメリットは大きいといえます。

相続が発生したときに必要となる家庭裁判所による検認手続きが不要となり、

その部分でもメリットは大きいといえます。

今回の改正で、自筆証書遺言書が作成しやすくなったとは言えますが、

遺言書の本文についてはパソコン等で作成することは認められておらず、

自筆で記載する必要はありますし、形式の不備により無効になることも考えられます。

そして、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用していたとしても、内容についての指示はありませんので無効になることも考えられます。

遺言書の本文についてはパソコン等で作成することは認められておらず、

自筆で記載する必要はありますし、形式の不備により無効になることも考えられます。

そして、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用していたとしても、内容についての指示はありませんので無効になることも考えられます。

自筆遺言書の作成をお考えの方は、事前に専門家にご相談されることをお薦めします。

【2019年9・10月号】財産の捕捉

財産債務調書と国外財産調書

近年海外での財産の保有が増加傾向にあり、

税金の適正な課税の確保を図るために、納税者本人から所有財産の申告を受ける仕組みとして

「財産債務調書」と「国外財産債務調書」の提出が求められています。

今年の5月にはその調書不提出による初の刑事告発が行われており、

更には所得・資産の捕捉のため、国外送金等調書へのマイナンバーの記入や

金融機関口座に関する海外との情報交換制度の整備などが進められています。

税金の適正な課税の確保を図るために、納税者本人から所有財産の申告を受ける仕組みとして

「財産債務調書」と「国外財産債務調書」の提出が求められています。

今年の5月にはその調書不提出による初の刑事告発が行われており、

更には所得・資産の捕捉のため、国外送金等調書へのマイナンバーの記入や

金融機関口座に関する海外との情報交換制度の整備などが進められています。

財産債務調書

財産債務調書とは財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載する調書です。

・提出対象者

所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上 の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合です。

・提出期限と提出先

その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。

国外財産調書

国外財産調書とは国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載する調書です。

・提出対象者

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方でその年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方です。

・提出期限と提出先

その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出します。

※適正な提出のため、虚偽の記載・提出の遅延等には罰則規定が設けられています。提出義務がある方はご注意ください。

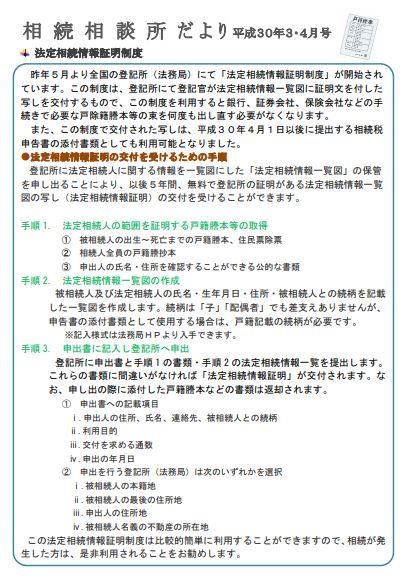

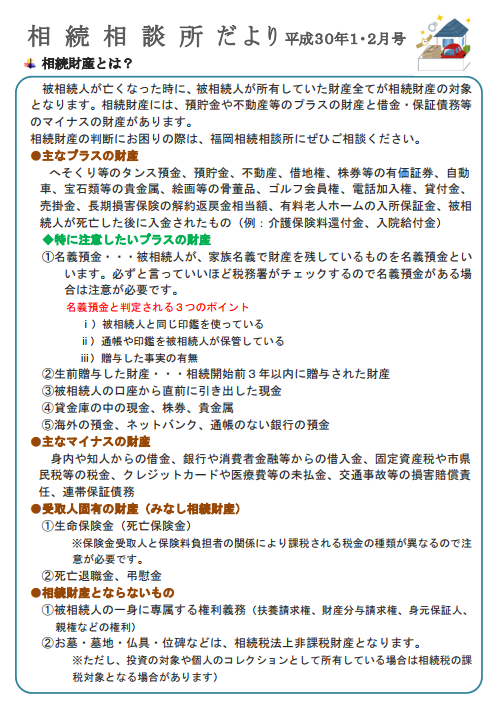

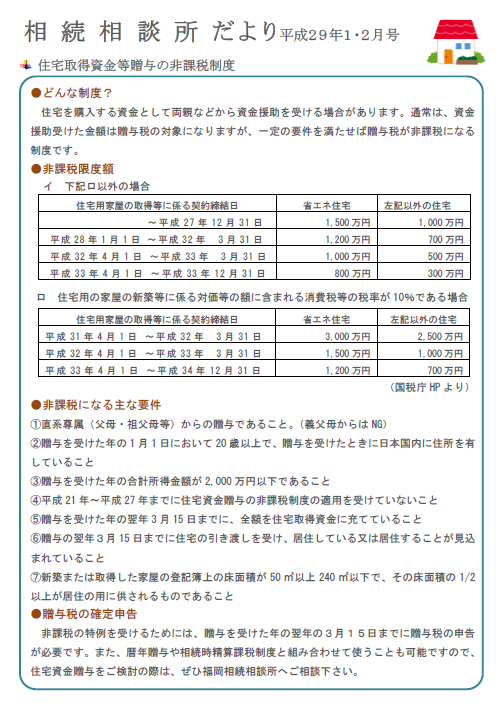

【2018年3・4月号】

【2018年1・2月号】

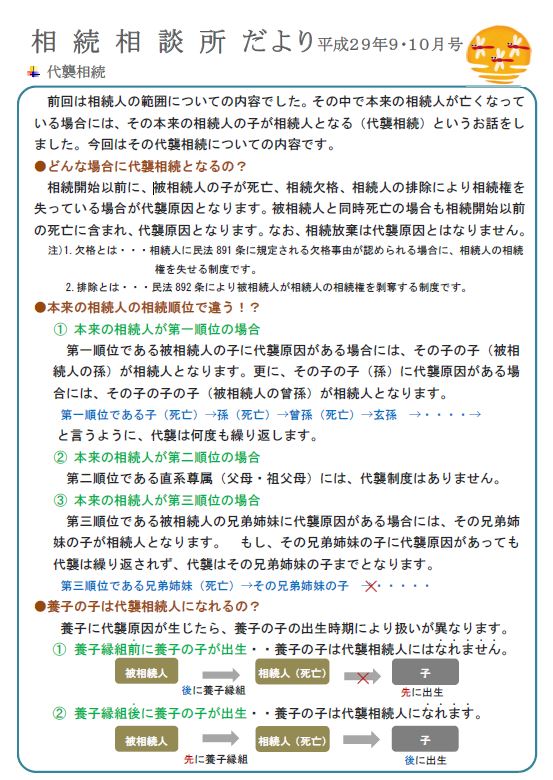

【2017年9・10月号】

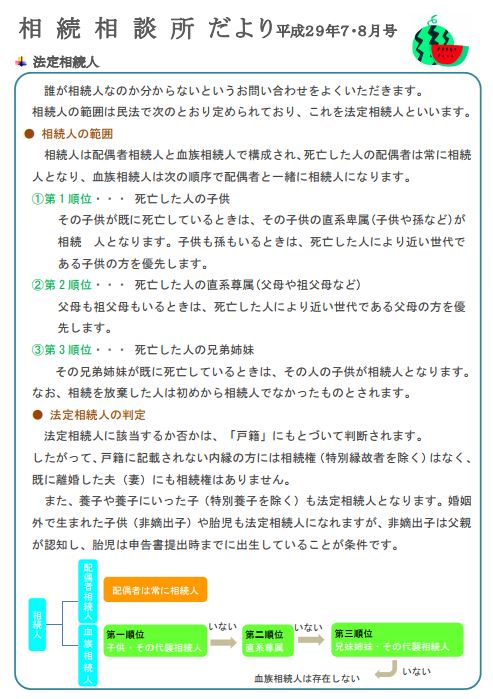

【2017年7・8月号】

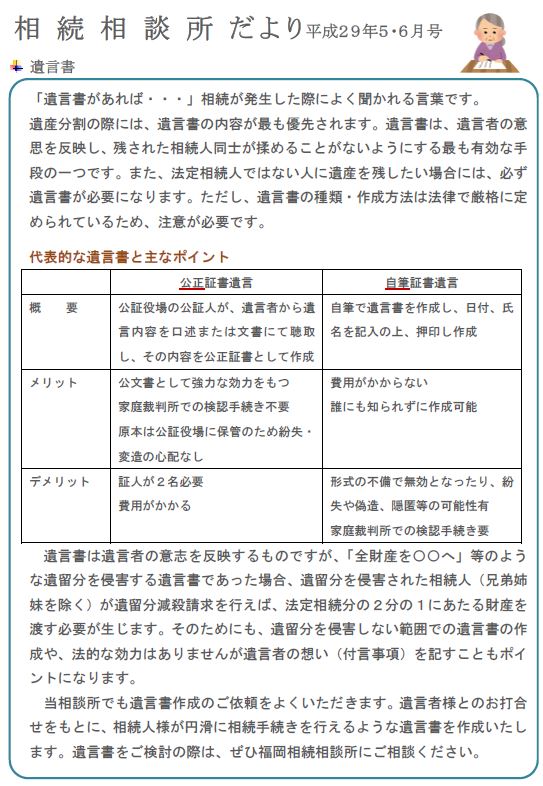

【2017年5・6月号】

【2017年3・4月号】

【2017年1・2月号】

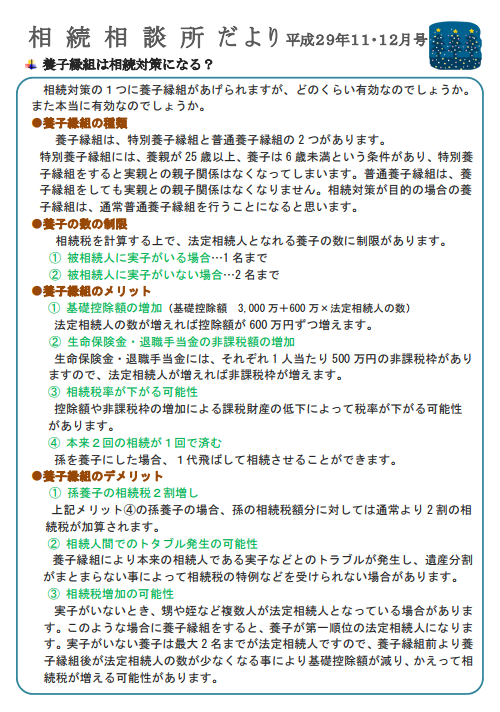

【2016年11・12月号】

【2016年9・10月号】

【2016年7・8月号】

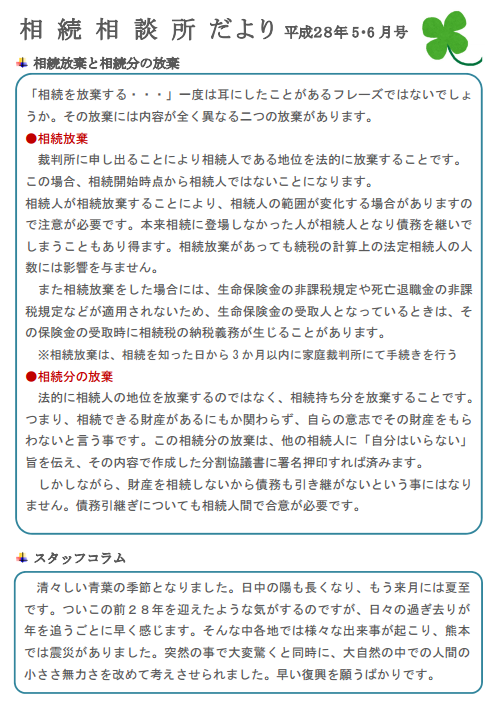

【2016年5・6月号】

【2016年3・4月号】

【2016年1月号】

相続のご相談受付中(福岡県内全域対応!)

Copyright © 福岡相続相談所 橋脇誠税理士事務所 橋脇 誠 九州北部税理士会 登録番号:60967 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F 092-482-7717 All Rights Reserved.